Stellen Sie sich vor, eine Raupe beginnt, an einem saftigen Tomatenblatt zu knabbern. Was passiert als Nächstes? Die Pflanze bleibt nicht passiv, sondern löst einen ausgeklügelten, internen Notruf aus. Ein chemisches Signal, ein sogenanntes Peptid namens Systemin, wird freigesetzt und reist durch die gesamte Pflanze. Es ist ein stiller Schrei, eine Warnung an alle Teile der Pflanze: „Achtung, wir werden angegriffen!“ Daraufhin produziert die Pflanze Abwehrstoffe, die dem Schädling den Appetit verderben. Dieser faszinierende Mechanismus ist seit den 1990er Jahren bekannt, doch ein entscheidendes Puzzleteil fehlte bisher: der Empfänger dieses Notrufs. Wer oder was nimmt das Systemin-Signal wahr und leitet die Verteidigungsmaßnahmen ein? Nach 34 Jahren intensiver Forschung hat ein internationales Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Forschern der Michigan State University (MSU) dieses Rätsel nun endlich gelöst. In einer bahnbrechenden Studie, die am 18. September 2025 im renommierten Fachjournal „Developmental Cell“ veröffentlicht wurde, identifizierten sie den lang gesuchten Systemin-Rezeptor. Dieser Durchbruch ist nicht nur ein Meilenstein für die botanische Grundlagenforschung, sondern hat auch weitreichende Implikationen für die Zukunft der Landwirtschaft und den Schutz unserer Gartenpflanzen.

Der lange Weg zur Entdeckung: Eine 34-jährige Forschungs-Odyssee

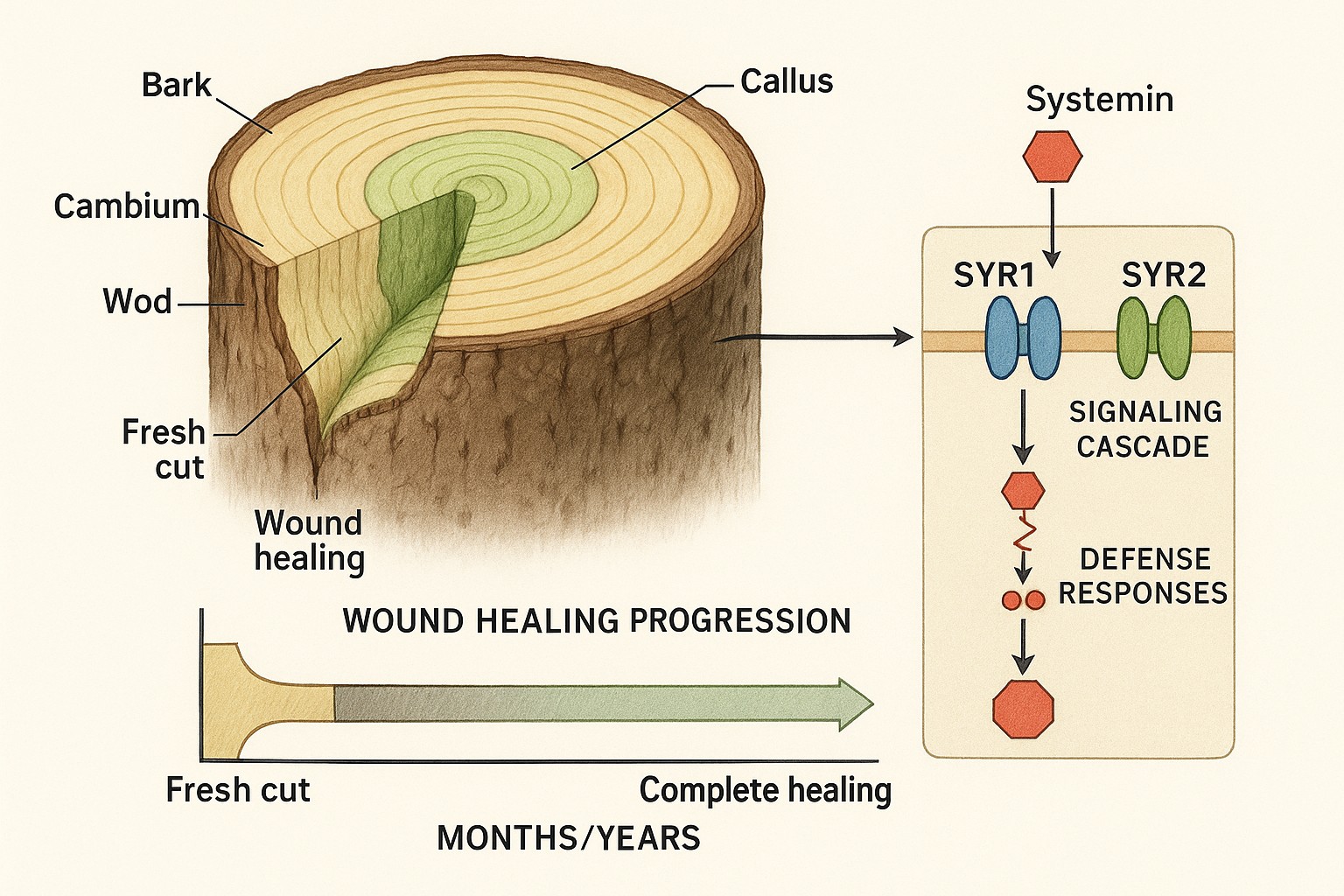

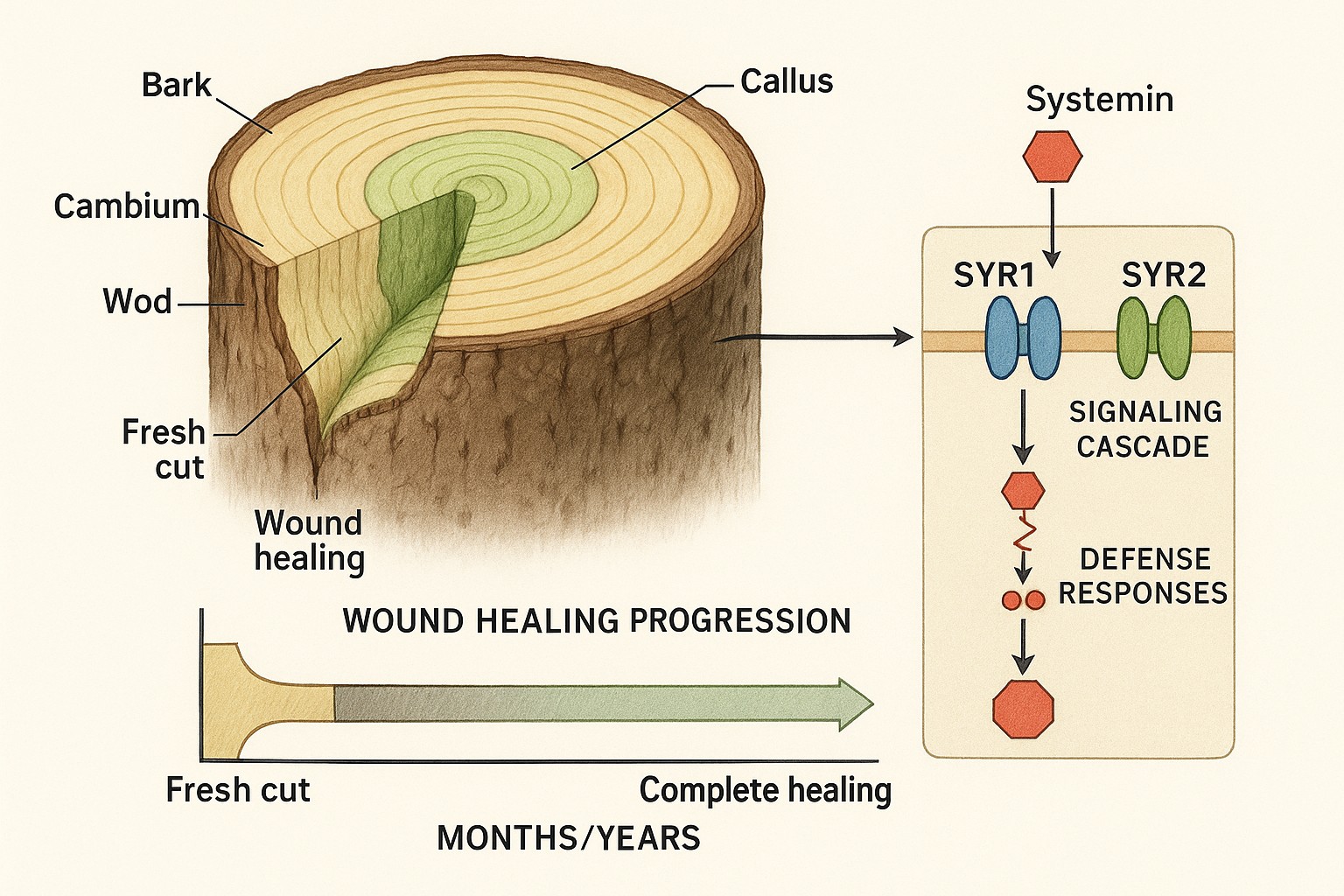

Die Geschichte dieser Entdeckung ist eine Geschichte von Beharrlichkeit, Mentoring und dem unermüdlichen Streben nach Wissen über Generationen von Wissenschaftlern hinweg. Sie beginnt in den frühen 1990er Jahren im Labor von Clarence „Bud“ Ryan an der Washington State University, der Systemin als erstes Peptidsignal in Pflanzen identifizierte. Einer seiner Postdoktoranden war Gregg Howe, heute ein renommierter Professor am MSU-DOE Plant Research Laboratory. Howe war fasziniert von der Idee, den Rezeptor für dieses Signal zu finden und begann mit einem genetischen Ansatz, Tomatenpflanzen zu screenen, die „blind“ für Systemin waren. Doch die Technologie war noch nicht reif. Obwohl er die richtigen Mutanten fand, konnte er das verantwortliche Gen nicht identifizieren. Als Howe 1997 seine eigene Professur an der MSU antrat, erlaubte ihm sein Mentor Ryan großzügigerweise, das Projekt und die wertvollen Mutanten mitzunehmen – ein Akt der Großzügigkeit, der Howes unabhängige Karriere startete. Jahre vergingen, und mehrere Studenten und Postdocs in Howes Labor versuchten vergeblich, das Gen zu klonen. Einer von ihnen war Chuanyou Li. Auch er konnte das Rätsel während seiner Zeit bei Howe (1999-2003) nicht lösen. Doch Li gab nicht auf. Nachdem er seine eigene Forschungsgruppe in China aufgebaut hatte, nahm er sich des alten Problems wieder an. Mit den heutigen, hochmodernen Next-Generation-Sequencing-Technologien gelang ihm schließlich der Durchbruch. Durch den Vergleich des gesamten Genoms der mutierten Tomaten mit dem von Wildtyp-Pflanzen konnte sein Team die verantwortlichen Gene identifizieren: SYR1 und SYR2 (Systemin Receptor 1 und 2). Nach 34 Jahren war das Rätsel endlich gelöst.

Was bedeutet das für unsere Pflanzen?

Die Entdeckung des Systemin-Rezeptors ist mehr als nur eine Fußnote in den Geschichtsbüchern der Botanik. Sie ermöglicht es uns, die Abwehrmechanismen von Pflanzen auf einer fundamentalen Ebene zu verstehen. Wir wissen jetzt genau, wie die Zelle den Befehl zur Verteidigung empfängt. Diese Erkenntnis eröffnet die Möglichkeit, Pflanzen gezielt so zu züchten oder zu modifizieren, dass sie widerstandsfähiger gegen Schädlinge sind, ohne dabei ihr Wachstum zu beeinträchtigen – ein klassischer Zielkonflikt in der Pflanzenzüchtung. Stellt man sich eine Pflanze vor, deren Verteidigungssystem immer auf Hochtouren läuft, würde sie zwar kaum von Schädlingen befallen, aber auch all ihre Energie in die Abwehr statt in das Wachstum von Früchten und Blättern stecken. Mit dem Wissen um den SYR1/2-Rezeptor könnten Forscher in Zukunft Pflanzen entwickeln, deren Alarmanlage optimiert ist: empfindlich genug, um bei einem echten Angriff sofort zu reagieren, aber nicht so überempfindlich, dass sie ständig unnötig Ressourcen verbraucht.

Während die Wissenschaft an der Züchtung von Super-Pflanzen forscht, können wir in unseren Gärten schon heute die natürlichen Heilungsprozesse unserer Pflanzen aktiv unterstützen. Jede Schnittstelle, sei es durch den jährlichen Obstbaumschnitt, durch das Entfernen von kranken Ästen oder durch versehentliche Verletzungen, ist eine offene Wunde und eine potenzielle Eintrittspforte für Krankheitserreger wie Pilze und Bakterien. Genau wie der Systemin-Mechanismus der Pflanze Zeit braucht, um die Abwehr zu organisieren, benötigt die Pflanze Zeit, um solche Wunden physisch zu verschließen (Überwallung). Bei größeren Wunden kann dieser Prozess Jahre dauern. In dieser kritischen Zeit ist die Pflanze extrem anfällig. Hier kommen bewährte Methoden aus der gärtnerischen Praxis ins Spiel, die den natürlichen Wundverschluss nachahmen und beschleunigen. Ein hervorragendes Mittel hierfür ist

Baumwachs Ceratus 250g. Dieses Produkt aus Naturharzen bildet eine schützende, elastische Schicht über der Wunde. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Krankheitserregern und schützt die empfindliche Kambiumschicht vor dem Austrocknen. Nur eine feuchte, geschützte Wunde kann schnell heilen und neues Gewebe bilden. Das Baumwachs funktioniert bei jeder Witterung, läuft bei Hitze nicht ab und wird bei Kälte nicht rissig – ein perfekter, künstlicher Schorf, der der Pflanze die nötige Zeit und den Schutz für eine ungestörte Heilung gibt.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Entschlüsselung des Systemin-Rezeptors ist ein triumphaler Moment für die Pflanzenwissenschaft und ein leuchtendes Beispiel für die Bedeutung von langfristiger Grundlagenforschung und internationaler Zusammenarbeit. Sie zeigt uns, wie unglaublich komplex und intelligent die Abwehrmechanismen im Pflanzenreich sind. Während die Wissenschaftler nun daran arbeiten, dieses neue Wissen für die Entwicklung widerstandsfähigerer Nutzpflanzen zu nutzen, können wir als Gärtner die Prinzipien der Pflanzenverteidigung in unserem eigenen Garten anwenden. Indem wir Schnittwunden und Verletzungen unserer Bäume und Sträucher sorgfältig mit professionellen Mitteln wie dem

Baumwachs Ceratus versorgen, unterstützen wir aktiv die natürliche Wundheilung und helfen unseren Pflanzen, gesund und stark zu bleiben. So schlagen wir eine Brücke von der 34-jährigen Spitzenforschung direkt in die praktische, tägliche Gartenpflege.

Wissenschaftliche Besonderheiten des Artikels:

- Peptidsignal Systemin: Eines der ersten entdeckten pflanzlichen Hormonsignale, das systemische (die ganze Pflanze betreffende) Abwehrreaktionen auslöst.

- Rezeptor-Kinasen SYR1/SYR2: Die neu entdeckten Proteine, die an der Zelloberfläche sitzen und das Systemin-Signal binden, um die Verteidigungskaskade im Inneren der Zelle zu starten.

- Genetisches Screening: Methode, bei der Tausende von mutierten Pflanzen auf einen bestimmten Phänotyp (hier: Unempfindlichkeit gegenüber Systemin) untersucht werden, um die verantwortlichen Gene zu finden.

- Next-Generation Sequencing (NGS): Moderne DNA-Sequenzierungstechnologie, die es ermöglicht, ein ganzes Genom schnell und kostengünstig zu entschlüsseln und so Mutationen zu identifizieren.

Kuriose & spannende Fakten:

- Eine einzelne Tomatenpflanze kann über 1.000 verschiedene chemische Verbindungen produzieren, viele davon dienen der Abwehr.

- Der „stille Schrei“ der Pflanzen ist so effektiv, dass benachbarte Pflanzen ihn manchmal „mithören“ und ebenfalls ihre Abwehr hochfahren können.

- Die Forschungsgeschichte von Systemin erstreckt sich über die Karrieren mehrerer Wissenschaftler-Generationen – ein echter Marathon in der schnelllebigen Welt der Wissenschaft.

Fachbegriffe einfach erklärt:

- Peptid: Eine kurze Kette von Aminosäuren, quasi ein Mini-Protein, das als Signalmolekül dient.

- Rezeptor: Ein Protein (meist an der Zelloberfläche), das spezifisch ein Signalmolekül (wie Systemin) binden kann, ähnlich wie ein Schloss zu einem Schlüssel passt.

- Kambium: Eine dünne, aber lebenswichtige Wachstumsschicht direkt unter der Rinde von Bäumen, die für das Dickenwachstum und die Wundheilung verantwortlich ist.

- Überwallung: Der Prozess, bei dem ein Baum eine Wunde durch die Bildung von neuem Gewebe (Kallus) vom Rand her langsam verschließt.